■本报记者 徐青青

12月26日,成自宜高铁正式开通运营,其中的天府机场站成为全球首个实现“时速350公里动车组不减速下穿航站楼”设想的高铁站。

“插双翅膀就能飞了!”网友感叹,若以最高时速350公里运行,动车的速度甚至超过了客机300公里的起飞时速。

“动车追着飞机跑”是如何实现的?背后又有哪些技术难点?近日,记者采访了天府机场站的设计者、建设者,揭秘这座超级高铁站如何诞生。

●为何挑战时速350公里?

最初,中铁二院的设计师们按照时速250公里的标准开展设计工作。

2015年,在一次项目可研审查会上,一位专家提出“尝试一下350”,这一提议让参会人员都兴奋了起来。

“高铁进机场”并不鲜见,在北京大兴机场、上海虹桥机场、武汉天河机场、贵阳龙洞堡机场,都有高铁线路引入,不同的是,此前的空铁联运项目,高铁最高设计时速250公里,且在实际运行中,动车多以低于200公里的时速穿过机场。

“时速350公里将是质的提升,成功了就是‘世界首例’!”参会人员既激动又忐忑。

从时速250公里到350公里,并不是简单的速度提升,而是空气动力学、振动、噪声传递、电磁环境等全方位的新考验。到底能不能实现?又该如何实现?

中铁二院建筑院咨询分院院长、天府机场站设计总体负责人王甦带领40多人的团队展开了研究。

时速350公里的高铁进不进航站区?单研究这一问题,团队就耗时8个月。最终给出的答案是:“可以进,必须进。”

“可以进”是基于已落地项目所积累的经验,以及开展的无数次科研论证、课题研究、模拟实验得出的结论。“必须进”则与机场的定位有关。

从规划之初就备受关注的天府机场拥有众多“头衔”——我国“十三五”期间建设的最大规模民用运输机场、目前西部最大的枢纽机场、成渝地区双城经济圈重要支撑、国家级国际航空枢纽、丝绸之路经济带中等级最高的航空港……“机场的辐射应是大范围、多层次的,我们的目的就是要实现‘空铁一体化、旅客零换乘’。”在设计人员看来,如果没有接入高铁,这个综合交通枢纽并不完整。

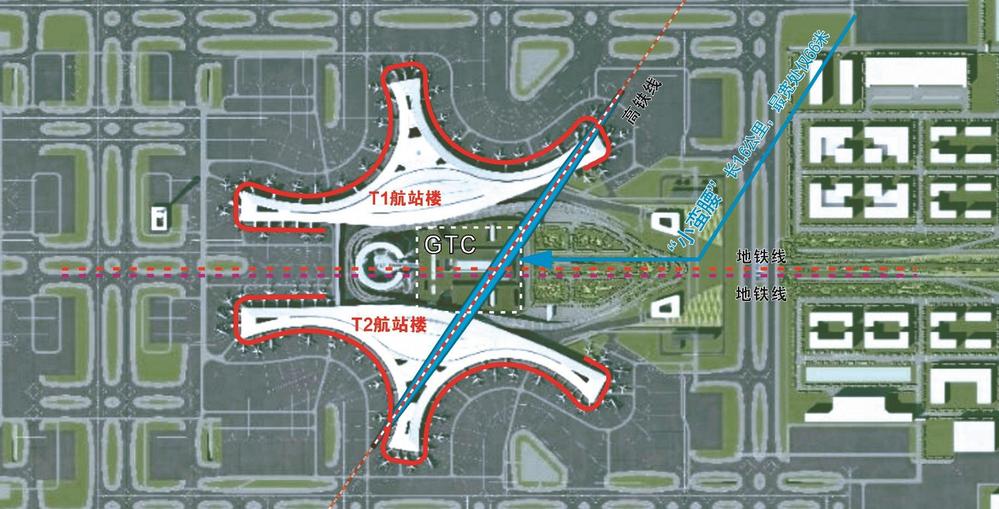

按照构想,为实现便捷换乘,就需要打造一个“立体空间”,将所有交通场站进行集成式布局。“头顶是机场航站楼,脚下是成自宜高铁,在引入车站的6条高铁线中,有2条供时速350公里的高铁动车不减速通过。”站在机场GTC(综合交通换乘中心)地面一层,成自铁路有限责任公司总经理罗朝基介绍,GTC位于两座航站楼之间,有地上两层、地下两层,地下二层是高铁站台,地下一层是地铁站台,高铁线与地铁线在地下呈55度角隔层交叉。

如今,构想已成实景。旅客从航站楼出来后,走到高铁站候车大厅最远处只需要10分钟;高铁、地铁、长途大巴、出租车、私家车等9种交通方式之间,均可在10分钟内实现快速换乘。

●最“牛”空铁“牵手”如何实现?

运营时速最高的高铁与运行安全最高等级的航空“牵手”,给设计者、建设者带来严峻考验。

作为全国第一座一次性建设两座航站楼的机场,“手拉手”构型的航站楼体量极大,其下方的高铁站压力自然不小。“与整个航站楼相比,长1.6 公里、最宽处仅66米的铁路部分显得尤为狭长,这纤细的‘身材’上扛下了很多东西——两座航站楼、桥梁、GTC等的重量,就好比横卧的‘小蛮腰’上承载了一艘‘巨型航母’。”摊开设计图,王甦指着细长的蓝色部分说道,“我们就希望从上方传下来的力小一点,再小一点!”

承重问题是遇到的难题之一,尽管航空与铁路在设计理念、标准、要求等方面存在差异,负责高铁站设计的中铁二院和负责航站楼设计的中国西南建筑设计院的团队,却一直将“一体化”的理念贯穿始终,同步规划、设计、施工,共同研究、协调解决各类问题。

电磁环境的相互影响是面临的另一个困难。

高铁穿越了跑道、航站楼等重要核心点,机场和高铁的通信设备都是在高压状态下运行,它们会形成电磁网,相互干扰,如果不屏蔽,势必对航空和高铁的安全、高效运行造成影响。

如何解决?“其实很简单,就是利用隧道。”王甦表示,隧道里通常没有信号,在高铁外围筑一道“盔甲”,利用钢筋混凝土形成屏蔽网,让两套系统互不干扰,在各自电磁空间内安全运行。

“把复杂的系统用最简单的工程语言实现”是设计者和建设者追求的目标。

在设计推进过程中,动车下穿机场的各类动态模拟实验,王甦带领40余人的团队做了一次又一次。“这些模拟实验都是首次在时速350公里条件下进行。”王甦告诉记者,时长半个月左右的大实验做了100多次,小实验上万次,A0大小的设计图纸画了1200多张……失败,实践;再失败,再实践。实验一直在进行,设计不断在优化,只为寻找“更优解”。

然而,即便被实验证明可行的方案,一旦进入苛刻复杂的实际运行环境,某些条件有轻微变动,摆在面前的可能性和未知数都难以估量。

在今年10月进行的成自宜高铁联调联试中,当试验列车跑出385公里的时速,所测得的数据全部符合设计标准,从实验通过到现场验证通过,大家心里的石头也终于落了地。

●航站楼如何从“振动”调至“静音”模式?

地下动车呼啸而过,地面飞机起降……振动,是最大的考验之一。

飞机起降时,如果地面沉降超过20毫米,下方的高铁就将面临极大的运行风险。而动车运行将引起环境振动,速度越快带来的影响越大。地下飞驰的动车如何不影响上层交通的运行安全,并且让旅客免受噪声、振动的干扰?

中铁二院、华西集团、科研院校、参建单位协同攻关,开创了世界首例“斜穿”航站楼的现浇叠合拱形厚重顶板支模体系施工技术解决了以上技术难题。王甦介绍,这一技术的核心,就是在航站楼结构与高铁结构连接位置设置254套隔振器隔振系统,从而降低高铁通过产生的振动和噪音。

在天府机场T2 航站楼地下8.5米的地下空间,设置了航站楼的隔振层。254套隔振器隔振系统,一套配备2至10个不等的减振支座,隔振支座通过弹簧系统,可以将水平与垂直方向90%的振动化解,让飞机起降与动车穿行互不干扰。

王甦介绍,减振支座必须在减振的同时解决承重问题,每一个减振支座都能承载200吨左右的重量,而其核心部件特种隔振弹簧在经300万次循环载荷作用后,不能有任何断裂和裂纹。

这套“高铁下穿超大型机场航站楼抗震与减隔振关键技术”经过天府机场站的实践检验,行之有效,荣获2022年度四川省科学技术进步奖二等奖。

动车高速通过时,会带动周围的空气共同运动,形成所谓的“列车风”。而时速350公里的动车每秒可跑97米,是12级台风平均风速的3倍,“列车风”的影响范围和强度都非常大,若不做任何防护,铁路两侧的“庞然大物”都会被瞬间“吸”过去。这一现象,进入密闭的隧道后,还会更加明显。

如何让动车在隧道中“御风而行”,是遇到的又一难题,其背后涉及到复杂的空气动力学知识。

“风是无形的,但能传出数值。”王甦说,“微压波就靠风来体现。”为了成功“御风”,团队又展开了风洞实验,以人工方式产生并且控制气流,用来模拟飞机起飞的风和动车穿过的风,研判动车以350公里的时速通过隧道,会产生什么影响,“我们的目的就是隔掉微压波,减少风的伤害。”

为减小动车进出隧道时形成的风压,车站隧道两端设置了泄压风井和风道,并在动车不减速通过的正线和车辆进站停靠的到发线间,设置隔离墙。

与此同时,在长达400米的站台区域,每隔20米开设了5个泄压风孔。“这样一来,动车进隧道后带来的风能吹到站台就比较少了。”蜀道集团四川路桥铁建公司天府机场站站后1标项目部总工程师袁飞告诉记者。

多种手段并用,设计者和建设者成功将350公里时速动车穿越航站楼由“振动”调至“静音”模式,“现在在机场,动车通过人是没有感觉的,只有用电脑才能检测到。”袁飞说。

(中铁二院、蜀道集团供图)