许毅 通讯员 杨永海 郑尉 王蕾

从贵阳市主城区向南大约7公里,二戈寨就闯入了视野。说起二戈寨,大部分贵阳人都知道那是当地最大的铁路货物运输枢纽——贵阳南站的所在地。一条富源路将狭长的二戈寨截为两半,东面是铁路的生活区,西面是铁路的生产区。这里是一部铁路的小“百科全书”,几乎所有工种都能在这里找到。二戈寨因铁路而扬名,铁路人也依二戈寨繁衍生息。

梦想的启航

走在贵阳南站站台上,今年88岁的原贵阳铁路分局副局长蒋益新仿佛又回到了60多年前的青春岁月。

1959年的春天,20岁出头的蒋益新拎着藤条箱、挎着凉席卷、背着塞满棉絮的行囊,与50多名同学一起从南京出发来到贵阳南站,住进了6人一间的帆布帐篷。咀嚼着又酸又辣的贵阳菜,蒋益新想起家乡的盐水鸭和母亲烹制的糖藕,眼窝里浸出了泪水。蜷缩在潮湿的被窝里,他把出发前动员会上校长的讲话念出声来给自己鼓劲:“天无三日晴,雨过又天晴;地无三尺平,遍地是黄金;人无三分银,革命意志最坚定!”就这样,光阴飞逝。

在大家固有的认知里,扳道作业是男职工主导的领域。而在贵阳南站,一群充满激情的姑娘如同铁道边绽放的铿锵玫瑰,撑起了扳道作业的半边天。

1973年3月,贵阳南站组建起“三八”女子扳道组,堪称全国扳道史上的先例,曾被原铁道部授予“十面红旗”等荣誉称号。18岁的连建华作为班组“12朵金花”的代表,在全路巡回作经验分享。

连建华的爱人王篪也是该站职工。凭借“双职工”的身份,他俩早早在二戈寨分了房,从此有了温暖“小窝”。王篪介绍,从建站初期的2.5条股道到如今的132条股道,贵阳南站经历多次改扩建,逐步成为西南地区重要铁路枢纽、贵州省境内最大的物资集散地,也是全国最早的路网性编组站之一。

王篪说,从二戈寨到贵阳,他们那时称为“进城”。“进城”后,先到唯一像样的澡堂“贵阳第一浴室”洗个澡,再买点生活必需品返回。返程要么到贵阳站搭乘去贵阳南站换挂机头的火车,要么走路,但走路最快也要1个半小时。后来,贵阳南站至贵阳站间开起了通勤车,早、中、晚各一趟,上车买票。1998年5月1日,贵阳南站停办客运业务,通勤车正式退出历史舞台。

“大车”的传承

如果问起二戈寨人最萦绕于心的声音是什么?答案非机车的鸣笛声莫属。从蒸汽机车到内燃机车再到电力机车,笛声在二戈寨的上空回响,讲述着时代的发展故事。

岁月消逝,记忆定格。贵阳机务段大门外一台展陈的蒸汽机车前,83岁的陈敬芳将自己38年的“大车”生涯娓娓道来。

“我驾驶过三代机车,行驶里程逾百万公里,带过四五十个徒弟,从来没有出过一起安全事故!”说到这儿,陈敬芳捋了捋身上崭新的衬衫,挺直了腰板接着说,“技术过硬的司机才能开客车,我开了多年,既感光荣又觉责任重大,拉着上千名旅客,干的是人命关天的活儿。”

陈敬芳最难忘的当属开蒸汽机车的时代。“3人一组,司炉工与副司机轮流铲煤烧锅炉。当时车内还没有速度表,司机靠目测估计速度。”他说,贵阳到都匀130多公里,要跑10多个小时,一趟车跑下来,除了眼白和牙齿是白的,全身黢黑,洗澡得用洗洁精和锯木面反复搓,油泥才蹭得掉。在二戈寨生活了60多年的陈敬芳,如今乡音已改鬓毛衰,山东口音变成了二戈寨特有的综合各地特点的“铁路口音”。

贵阳机务段检修车间党支部书记阳宗英1985年来到段上,正赶上电力机车时代来临。同批次来的31名同学有21人上了机车,而他却被安排干检修,心里十分憋屈。

当时的架修库是前一年5月由蒸汽机车洗修库改建而成的,外形高大雄伟,三道大门的六扇门板恰似水库大堤的水闸,厚重结实,门下有三条铁轨伸进库内。“我就想,每个工种都有它独特的精彩,大门口那台蒸汽机车就是经我手组装好的。”看到工作环境后,阳宗英决定穿油包、修电机,这一干就是39年。

阳宗英说,自己参与过电气化铁路的开通、电力机车的检修、牵引直流电变交流电等技术升级,这些都是他引以为傲的“高光时刻”。他的工作日志上排满了不同机车辅修、小修、中修的日程。“明年2月退休后,我想去中国铁道博物馆看看韶山1型1008号电力机车,它可是我国批量生产的第一台干线电力机车。”阳宗英对机车饱含深情。

岁月浮沉,人来人往。贵阳机务段随着铁路生产力布局的调整,历经了数次合并:1987年,凯里机务段撤销,成立贵阳机务段凯里折返段;2005年至2010年,贵州地区原有的遵义机务段、麻尾机务段、六盘水机务段、贵阳机务段合并为贵阳机务段,职工人数达6600人。

在贵阳机务段,要说参与度最高、影响力最大的文娱活动,篮球赛首当其冲。该段内部及二戈寨片区各铁路单位间的比赛特别聚人气。球迷们伸长脖子,兴致勃勃地呐喊助威。选手们挥汗如雨,在竞技场上尽情地施展绝活,释放个人魅力。“黎家辉投篮很准主打中锋,曹复兴灵活打后卫,薛建华等也是‘篮球明星’,备受职工追捧。”尽管过去多年,提起当时的“明星球员”,贵阳机务段原退管办主任旷斌仍记忆深刻。

生活的日常

清晨,炊烟缭绕,巷道市集摆满了盛着新鲜蔬菜的箩筐。经营了30年的鸡肉饼皮酥馅嫩,香气扑鼻。嘉陵巷、泰安巷、白马井及三角线弯弯绕绕,成排连片的“铁字号”红砖房静静矗立。这就是人们印象中的二戈寨。

对于许多“50后”“60后”而言,矗立在嘉陵巷的一栋小二楼是抹不去的记忆。这里的二戈寨粮店当年为数万铁路家庭供应粮油米面。“以前快到月底时门前排队的人多了去了!”看店的王师傅说,店里原先有10多名职工倒班,忙的时候眉毛、眼睫毛上都沾满了米面灰。大约在1998年,“粮本”取消,粮店彻底冷清了下来。如今,店里只有少量的米面售卖,角落里一台“包浆”的手动菜油售卖机依然还在坚守,铁制的空油桶被搁置在墙角,配有“市斤”秤砣的老式台秤上布满了蜘蛛网,门柱上“大众放心粮油平价直销店”的牌匾已经褪色。或许某一天,已然鲜见的国营粮店将随同年代久远的红砖房一起,挥别二戈寨。

二戈寨很旧,旧到上世纪修建的红砖房已显斑驳、木门框变得陈腐;二戈寨又很新,一列列货物列车在这里整装待发,驶向八方。昔日,震山撼岳的机车笛声叩开了不足400人的传统村寨的老旧大门,随着喷云吐雾的火车隆隆驶来的是大批来自五湖四海因工作而迁入的铁路人,他们在这里定居繁衍。当下,东西文化、南北智慧汇聚一起,这个聚集着约5万人口的繁华小镇随时代发展,生生不息。

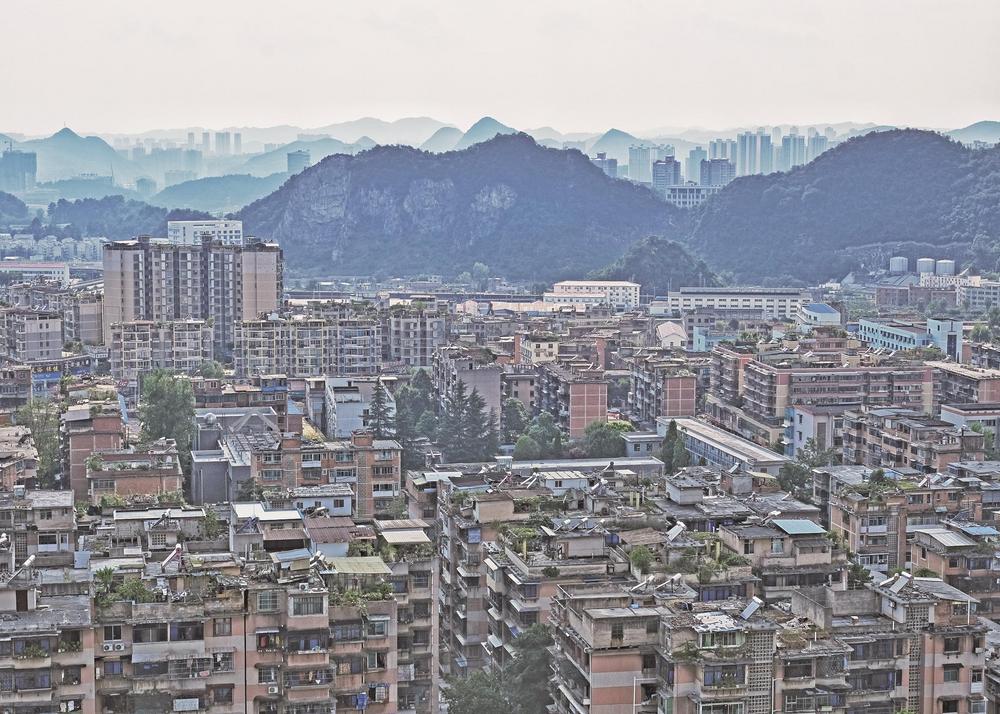

图为如今的二戈寨。石宗林 摄