■本报记者 胡志强 通讯员 金志辉/文 通讯员 柯玉岗/图

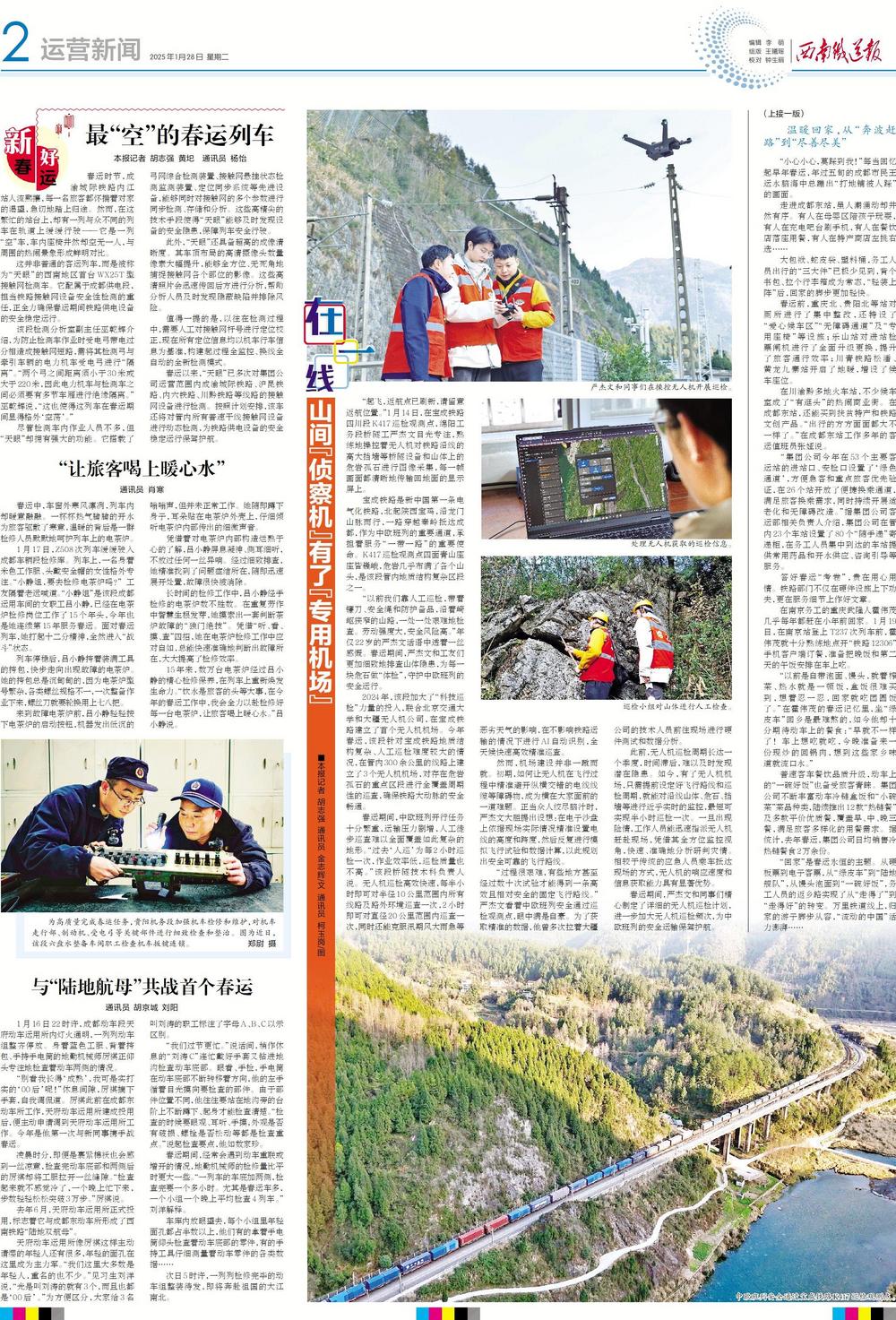

“起飞,返航点已刷新,请留意返航位置。”1月14日,在宝成铁路四川段K417巡检观测点,绵阳工务段桥隧工严杰文目光专注,熟练地操控着无人机对铁路沿线的高大挡墙等桥隧设备和山体上的危岩孤石进行图像采集,每一帧画面都清晰地传输回地面的显示屏上。

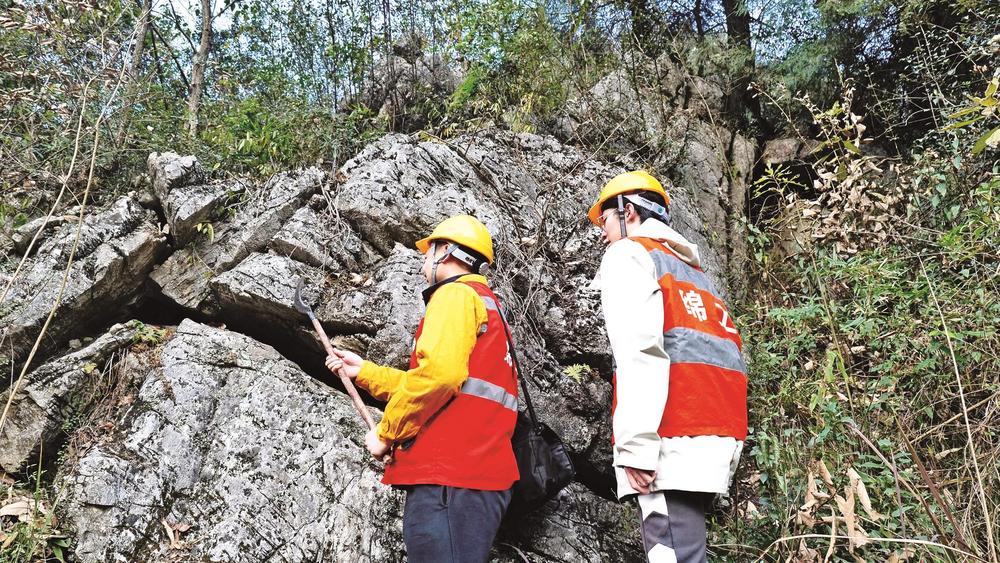

宝成铁路是新中国第一条电气化铁路,北起陕西宝鸡,沿龙门山脉而行,一路穿越秦岭抵达成都,作为中欧班列的重要通道,承担着服务“一带一路”的重要使命。K417巡检观测点四面青山座座皆巍峨,危岩几乎布满了各个山头,是该段管内地质结构复杂区段之一。

“以前我们靠人工巡检,带着镰刀、安全绳和防护备品,沿着崎岖狭窄的山路,一处一处艰难地检查。劳动强度大,安全风险高。”年仅22岁的严杰文话语中透着一丝感慨。春运期间,严杰文和工友们更加细致地排查山体隐患,为每一块危石做“体检”,守护中欧班列的安全运行。

2024年,该段加大了“科技巡检”力量的投入,联合北京交通大学和大疆无人机公司,在宝成铁路建立了首个无人机机场。今年春运,该段针对宝成铁路地质结构复杂、人工巡检难度较大的情况,在管内300余公里的线路上建立了3个无人机机场,对存在危岩孤石的重点区段进行全覆盖周期性的巡查,确保铁路大动脉的安全畅通。

春运期间,中欧班列开行任务十分繁重,运输压力剧增,人工徒步巡查难以全面覆盖如此复杂的地形。“过去‘人巡’为每2小时巡检一次,作业效率低,巡检质量也不高。”该段桥隧技术科负责人说。无人机巡检高效快速,每半小时即可对半径10公里范围内所有线路及路外环境巡查一次,2小时即可对直径20公里范围内巡查一次,同时还能克服汛期风大雨急等恶劣天气的影响,在不影响铁路运输的情况下进行AI自动识别,全天候快速高效精准巡查。

然而,机场建设并非一蹴而就。初期,如何让无人机在飞行过程中精准避开纵横交错的电线线缆等障碍物,成为横在大家面前的一道难题。正当众人绞尽脑汁时,严杰文大胆提出设想:在电子沙盘上依据现场实际情况精准设置电线的高度和跨度,然后反复进行模拟飞行试验和数据计算,以此规划出安全可靠的飞行路线。

“过程很艰难,有些地方甚至经过数十次试验才能得到一条高效且相对安全的固定飞行路线。”严杰文看着中欧班列安全通过巡检观测点,眼中满是自豪。为了获取精准的数据,他曾多次拉着大疆公司的技术人员前往现场进行硬件测试和数据分析。

此前,无人机巡检周期长达一个季度,时间滞后,难以及时发现潜在隐患。如今,有了无人机机场,只需提前设定好飞行路线和巡检周期,就能对沿线山体、危石、挡墙等进行近乎实时的监控,最短可实现半小时巡检一次。一旦出现险情,工作人员能迅速指派无人机赶赴现场,凭借其全方位监控视角,快速、准确地分析研判灾情。相较于传统的应急人员乘车抵达现场的方式,无人机的响应速度和信息获取能力具有显著优势。

春运期间,严杰文和同事们精心制定了详细的无人机巡检计划,进一步加大无人机巡检频次,为中欧班列的安全运输保驾护航。